Biografía

Etapa 1925-1960

Nicomedes cuenta sus primeros años

Testimonios de sus hermanos:

Jorge Santa Cruz Gamarra. Año 2005. PDF

Octavio Santa Cruz Gamarra. Año 2005. PDF

Victoria Santa Cruz Gamarra. Año 2005. PDF

Lima

Yo nací el 4 de junio de 1925 en La Victoria (calle Sebastián Barranca, 435), la primera barriada de la República, porque la barriada colonial había sido el Rímac. Mucha gente negra y mulata vivía allí. Mi infancia ha sido maravillosa. Éramos los niños más creativos en la pobreza que teníamos. Era una época en que Lima estaba rodeada de huacas, de chacras y huertos. Tú hundías las manos, y encontrabas un fusil de la guerra del ´79. Yo jugaba con los fusiles de la guerra con Chile. Todo eran carretas. Todo eran pregones.

Mi hogar era completo. Teníamos en el comedor la mesa más gran del barrio. A la cabecera don Nicomedes y doña Victoria. De izquierda a derecha: Pedro, Rosalina, César, Fernando, Octavio, Jorge, Concho, Toya, yo y Rafo. "Yo tengo plato bonito y tú no tienes". "¿Quién está comiendo con mi cuchara?" "Que me repitan" "Quiero más jugo". Años felices aquellos. "Con la comida no se juega" "En la mesa como en la misa" decía mi madre, acallando y disciplinando a sus diez hijos. "Diez traje al mundo y los diez viven, con el favor de Dios".

Los domingos venían todas las tías, y la abuela y preparaban comida de campo; en cinco minutos ya estábamos coronando una huaca. Porque Lima ha sido un santuario que estaba rodeado de huacas, y coronando huacas, que eran muy bajas, se ponía toda la familia a contar cuentos de la esclavitud, o de entierros, de los indios y gentiles. Contaban que los gentiles habían estado enterrados siglos, generaciones tras generaciones, perdían la coloración de la piel y habían descendido a una condición totalmente zoológica; entonces salían a las calles a cambiar mazorcas de oro por comida, y la gente corría despavorida al ver a gente transparente con mazorcas de oro en la mano, pidiendo comida. Esas cosas contaba mi abuela, como se las habían contado a ella.

Lima era un enclave que estaba más ligado al Caribe que al resto del Perú, porque había desarrollado una cultura mulata en trescientos años y entre murallas. Gente serrana no había. Nadie hablaba de huaylas ni de muliza. Había un nombre genérico: “Serranito, están bailando serranito”.

Menciones biográficas:

10 de marzo de 1967. "De pantalón largo". "Lima en blanco y negro". Expreso. PDF

(Sobre el uso de pantalón corto en los niños)

Otros artículos sobre Lima:

23 de enero de 1967. "Nuestra Lima". Los lunes con Nicomedes. Expreso. PDF

30 de enero de 1967. "Nuestra Lima (II)". Los lunes con Nicomedes. Expreso. PDF

Sebastián Barranca, 435. La Victoria

1925 - 1933

Victoria en Sebastián Barranca. Imágenes del Programa Retratos de 2004.

Producción y Dirección General Claudia Chumbe.

Asistencia de Dirección: Lucía Gómez

Audio: Guitarra de Octavio Santa Cruz Urquieta.

Nota: El audio de Octavio no es del programa original. No obstante esta parte no contaba con voz de Victoria sino con otro fondo musical.

En el número 435 de la calle

Sebastián Barranca. 1979.

Conjunto de cuatro fotografías de Sebastián Barranca, posiblemente a comienzos de los años ochenta.

Vista del callejón posiblemente hacia atrás de forma que la puerta de la izquierda fuera la de la casa de los Santa Cruz por donde sale Victoria

Vista del callejón nada más salir de casa de los Santa Cruz (y que Victoria recorre en el vídeo)

Barrio de Lince: 1933 - 1945

Hacienda Lobatón

En 1933, su familia cambia de domicilio, de Sebastián Barranca, en La Victoria, a Lince, pues su padre es nombrado jefe de mecánicos en la Hacienda Lobatón (lo que actualmente es el Centro Comercial Risso)

"En estos terrenos que antaño fueron lotizados por la 'Negociación Risso', albergaron también la 'Hacienda Lobatón', establo lechero - leche purísima - cuyos propietarios fueran los hermanos Manuel y Roberto Risso. Mi padre, don Nicomedes Santa Cruz Aparicio, fue el jefe de planta de pasteurización en dicha Hacienda y allí transcurrieron mis años de infancia. Después de treinta largos años he vuelto al barrio* - como vals de Pinglo- y me aflige ver a los muchachos jugando pelota en la calle Soledad, golpeándose sobre el asfalto, deteniendo el juego al paso de cada vehículo y arriesgando sus vidas, cuando justo al final de esta calle quedaban las famosas canchas de fútbol 'Maquilón' y 'Carania'; donde hoy queda el Edificio 'El Dorado' estaba el campo deportivo 'La Flor del Valle'; en la cuadra 16 de Arequipa había otra cancha, y más allá 'La Pajita' y la '17'. El progreso acabó con las canchas de barrio, pero no acabó con nuestro reducido, incómodo, vetusto y bien amado Centro Escolar 458, donde hace cuarenta años aprendimos las primeras letras. Hace poco ingresé a mi antiguo salón, ahí están las mismas carpetas".

Artículo completo de donde se ha extraído este texto:

23 de enero de 1972. ‘Cien metros de soledad’ *. La página de Nicomedes La Nueva Crónica. PDF

*El título del artículo es un juego de palabras con la novela 'Cien años de soledad' de García Márquez.

Nicomedes vivió nuevamente en Lince, en el Jirón Soledad, desde 1969, recién casado, hasta el año 1975.

Hacienda Lobatón, años veinte.

Foto extraída del grupo de Facebook "Haciendas Peruanas"

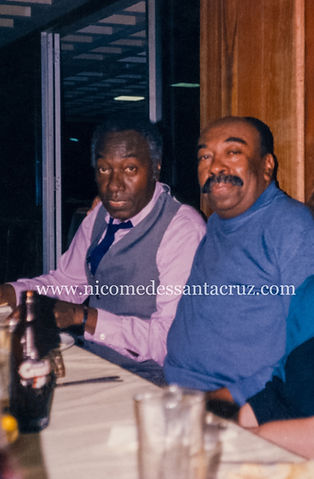

Octavio Santa Cruz Gamarra, hermano de Nicomedes en la Hacienda Lobatón. Sin fecha

Hacienda Lobatón, zona de viviendas de los trabajadores, 1923.

Foto extraída del grupo de Facebook "Haciendas Peruanas"

D. Nicomedes Santa Cruz Aparicio, padre de Nicomedes en la Hacienda Lobatón. Sin fecha

Etapa escolar: 1933 - 1936

Según testimonio de su hermano Jorge: "En Lince es que Nico empieza a ir al colegio, que quedaba en José Gálvez por donde hoy está Canal 7, en la casa imitaba a los profesores. Ahí empieza a “sacar las uñas”, se vuelve medio palomilloso, juega su pelota".

En el colegio estuvo hasta el año 1936, aproximadamente, en que empieza como aprendiz de cerrajero.

En palabras de Nicomedes: "Nuestros colegios quedaban a escasas tres cuadras en el mismo barrio de Lince (C.E 458 y C.E. 459, de hombres y mujeres respectivamente); por tal vecindad, cuando había velada teatral en el colegio de ellas, nosotros íbamos a 'agüeitar'". Se refiere a su colegio y al de su hermana Victoria (revista Oiga en el año 1969).

Curiosamente, en el listado de actuaciones de Nicomedes hemos localizado una en el colegio en el que estudió Victoria:

30 de agosto de 1959. Instituto República de Chile. C.E 459 ‘Promoción Marie Curie’.

"A Santa Rosa" (Romance)

"A cocachos aprendí"

"Sátiras de negra loca"

"Si tú eres cantor completo

El colegio de Victoria (C.E 459) es el actual 'República de Chile' mientras que el de Nicomedes (C.E 458) en la Av. Militar, 1777, ya no existe. A la izquierda la Hacienda Lobaton (Centro Comercial Risso) y a la derecha, según comenta su hermano Jorge (2005): "Jugaba a la pelota en una cancha que se llamaba Maquilon, cerca de donde esta hoy el zanjón, donde está el colegio Meliton Carvajal".

Google Maps. 2025

Artículo sobre la pérdida de calidad en la enseñanza en relación con sus años de colegio.

1 de abril de 1966. ‘Colegio fiscal'. Lima en blanco y negro. Diario Expreso PDF

4 de diciembre de 1967. "Exámenes y balances" . Los lunes con Nicomedes. Expreso. PDF

Artículo completo de Nicomedes del que, a continuación, extraemos algunas partes para esta sección.

9 de abril de 1972. ‘Al colegio'. La página de Nicomedes. La Nueva Crónica. PDF

"Ya va para medio siglo (artículo de 1972) que un 1º de abril, como hoy, hicimos nuestro lloroso debut como 'parvulichanos': Pizarra de piedra con su motita prendida de un cordel como borrador y el grisáceo lápiz de pizarra, forradito en papel de colores. Mandil de tocuyo a cuadritos, en damero, morado y blanco para los niños, rojo y blanco para las chicas. El salón, cuyo techo nos parecía más alto que la catedral; la 'Señorita', con su inmenso pupitre, el pizarrón con los palotes y nuestro runruneo moscardónico capaz de agotar la santa paciencia de la 'Señorita'.

Por ser parvulichanos estudiábamos sólo en las mañanas. Y en esas tres horas nos concedían dos recreos de diez minutos, anunciados e interrumpidos por la clásica campana. Los recreos nuestros no coincidían con los de los grandotes de 3º, 4º y 5º, que incluso ya tenían profesores. Así la señorita salía al recreo con nosotros para enseñarnos juegos propios de esa primera infancia: rondas, juegos de prendas y algo de gimnasia.

Antes de finalizar el primer semestre, ya dominábamos la diaria rutina escolar: Salir de casa con las orejas lavadas y uñas limpias, jugar algo en la puerta del colegio esperando el toque de la campana, ingresar al 'pampón' formando cada sección en columna de a tres, con los más altos delante, ingreso a su respectiva aula y de pie al lado de la carpeta, entonar una canción escolar, a todo pulmón:

Desde que vi la luz, mi pecho anida

Dos amores: Mi Patria y mi Bandera.

Por mi patria, el Perú, yo doy la vida;

Por mi bandera, el alma, el alma entera...

Llegado el mes de diciembre, era la propia profesora la encargada de tomar los exámenes y calificar a los que pasarían al primero de primaria, trance que en casos excepcionales podía darse a mitad de año.

Luego de los tres meses de vacaciones, al reiniciarse las clases siempre sentimos la angustia lógica de un nuevo profesor, un nuevo salón y nuevos compañeros de clase. Zozobra que se disipaba a las primeras semanas, al primer palmetazo, a la primera trompeadera, que esas fueron las normas entrañables de acercamiento.

Cada año tuvo sus propios incentivos. El Segundo, por empezar a emplear tinta, orgullo que hacíamos público manchándonos adrede dedos y guardapolvo. El Tercero fue temido por definitorio, al punto de ahí desertaban gran parte de alumnos; muchos de ellos, apremiados por la pobreza hogareña y porque ya sabían leer y escribir ingresaron de aprendices a los muchos talleres artesanales de Lima de aquellos tiempos. Brillantes muchachos de clara inteligencia y amor al estudio, que merecieron ayuda estatal para haber seguido, incluso una carrera. En Cuarto se estudiaban catorce ciencias distintas. De ahí y del Quinto salían los alumnos deportistas para representar al Colegio en los Campeonatos Escolares. La Instrucción Militar era impartida por un Subteniente o Alférez, quien llegaba a conformar el 'grupo de combate', con maniobras de campo más armado y desmontado del oficial fusil 'Mausser'. Es que la cicatriz de la vieja guerra estaba fresca."

En contra de lo que pudiera pensarse después de leer la famosa décima "La Escuelita" (también conocida como "A cocachos aprendí"), Nicomedes no fue un mal estudiante, aunque en esos años todavía no había destellos del futuro poeta como explica en la entrevista de Pablo Maríñez de 1982:

"Luego en el colegio donde yo estudio hay toda una actividad poética, tanto en las veladas que se dan por fechas de efemérides, cuanto porque en literatura, a pesar de lo elemental de estos cursos primarios, había todo un trabajo de literatura española, con análisis de la obra poética e interpretación de Góngora, Calderón de la Barca y Lope de Vega. Pero a la hora de sacar niños al escenario, no soy yo quien es escogido para recitar, porque posiblemente mis profesores no ven en mí condiciones artísticas. Además, yo no le daba ninguna importancia a eso (...) La única vez que actué fue en mi clase. El profesor dijo: “A ver, quien tiene vocación para el arte”. Yo dije: “Quiero cantar”. (Libertad Lamarque acababa de hacer la película Besos Brujos.) Entonces el profesor me presentó: “En tercer lugar, Nicomedes Santa Cruz cantando Besos Brujos”. Cuando llegó mi turno saqué el cancionero porque no me sabía la letra y allí acabó todo: “¡Vaya a sentarse...!”

Promoción "Nicomedes Santa Cruz" del C:E 458. 5º A. Año 1975.

Promoción "Nicomedes Santa Cruz" del C:E 458. 5º B. Año 1975.

Jirón Pastaza, 651. Breña:

desde 1945 hasta 1961 aproximadamente.

"Luego nos fuimos a Azcona, Breña, y es ahí donde se interesó por la cerrajería artística"

Testimonio de Jorge Santa Cruz, hermano de Nicomedes, sobre el cambio al Jirón Pastaza, 651 en el año 1945 (2005):

Esta casa, además, será testigo de los ensayos del grupo Cumanana desde sus inicios, a mediados de 1958, hasta 1961.

A partir de 1953, junto a la casa familiar, Nicomedes instalará su propio taller de cerrajería.

Por tanto dividiremos la información de Pastaza en dos partes:

1. Taller de Herrería (Pastaza, 643) y cuartos de alquiler (Pastaza, 645)

2. Casa de la familia Santa Cruz (Pastaza, 651)

(Está en preparación una nueva sección con mayor información.

De momento mostramos la que se indica a continuación)

Audio: 1 de agosto de 2021

Conversatorio de Octavio Santa Cruz Urquieta con Amauri Suárez G.

Plano. En color verde el taller de Nicomedes. En color rojo los cuartos de alquiler. En color morado la casa de los Santa Cruz. Las flechas en sus respectivos colores señalan las entradas.

Portón de la izquierda: se aprecia el lugar que ocupó el taller de Nicomedes desde 1953, es el Jirón Pastaza nº 643

En el medio una puerta: nº 645, que durante mucho tiempo fue entrada pero sin hoja de puerta y que es la entrada de un callejón que discurre paralelo al taller y en cuyo fondo, pasado el taller, se disponían una serie de cuartos; en uno de ellos vivió Nicomedes cuando deja la casa familiar que estaba en la siguiente puerta. El cuarto de Nicomedes comunicaba interiormente con el taller.

A la derecha: ventana enrejada (detrás del árbol) y puerta, el hogar de la familia Santa Cruz en el número 651. Las rejas de la puerta y ventana fueron forjadas por Nicomedes.

Fuente Google Street View. 2023

Victoria en Pastaza junto a la ventana de la casa (la reja es obra de Nicomedes). Detrás de ella, la puerta que conduce al callejón Pastaza, 645) y después la puerta del taller de Nicomedes (Pastaza, 643). Comienzo años sesenta (aunque en esos años Nicomedes ya no estaba a cargo el taller, éste siguió funcionando como tal).

(Según su hermano Jorge) "Ya era un joven y con otros muchachos iban a un recreo que se llamaba Los Claveles y también al Jardín Yolanda. En esa época no había discotecas y en los jardines tocaban música tropical con conjuntos en vivo. Tocaban una mezcla de música cubana, guarachas y también boggie-boogie. Él bailaba bien los bailes americanos."

"Estando una vez en Arequipa fue al cine a ver una versión de la opera Rigoleto que él conocía bien porque yo la escuchaba mucho. Cuando volvió a Lima me contó toda la película muy emocionado, él era muy emotivo".

Respecto a Arequipa, Nicomedes explica a Pablo Maríñez en 1982: "(...) he ido a trabajar lejos y me he quedado mucho tiempo en Arequipa, más de un año, pero en realidad era una manera de 'irme buscando', no sé, de estar fuera del hogar". Según explica en otro punto de la entrevista desde Arequipa le manda un poema a su madre. El texto está fechado por Nicomedes en 1951 (aunque el artículo de prensa es bastante posterior):

2 de mayo de 1974, domingo. ‘Día de la Madre'. Las Nuevas Décimas de Nicomedes. La Nueva Crónica. PDF

Poema: (No sé cómo empezar esta poesía...)

Continúa Jorge: "Pero la vida de Nicomedes cambió cuando conoció a Porfirio Vásquez que vivía por la Avenida Arica cerca al Canódromo, al Kennel Club. Nico llegó a casa diciendo “he conseguido a un amigo”.

Domicilio en Jr. Faustino Sánchez Carrión, 835

(actualmente ha cambiado el nombre a Parque de la Reserva, 835)

Después de Pastaza, Nicomedes se traslada por su cuenta a vivir junto al Parque de la Reserva . Allí residió entre 1961 y 1967.

Esta dirección será importante en la segunda etapa de Cumanana a partir de 1963.

Breve extracto de la entrevista de Fred Rohner a Carlos Hayre donde habla sobre la foto que se muestra arriba con Acosta Ojeda y Nicomedes, tomada en el domicilio de Nicomedes del Parque de la Reserva

La herrería: 1936 - 1956

Para más información ver sección HERRERIA.

Rafael Santa Cruz Gamarra

Rafael (20 años) y Nicomedes (22 años).

Abril de 1948

Rafael (59 años) y Nicomedes (62 años).

Septiembre de 1987

Mi hermano Rafael fue clave en mi despegue. Cuando él debutó en el año 47, yo me tiré al ruedo, porque nos hemos criado juntos y nos tratábamos de compadres sin serlo; ya lo estaban cargando en hombros porque había matado su segundo toro que era el sexto por ser debutante. Era un 23 de marzo y le dije: “Compadre, has triunfado, ¡qué te parece!” “Parece que no fuera yo”, respondió. A partir de ese instante, él empezó a torear todos los domingos y yo a vivir de la gloria de mi hermano. Yo regresaba borracho, dormíamos en el mismo cuarto, y lo encontraba durmiendo. Le decía: “¡Compadre, Lima es tuya y tú durmiendo!”. “Es que mañana tengo que entrenar”. “Pero todo Lima está borracha por culpa tuya y tú aquí durmiendo...!”

Rafael tuvo que irse a México primero y después a España. Regresó a los tres años de torear en Francia y España y lo primero que me dice es: “Tú eres artista”. Claro, soy artista del fierro, dije yo. “¡No! Tú eres artista y no del fierro porque en el mundo he visto gente que tiene lo que tú tienes y vive cojonudamente”. Para mí eso era difícil de entender porque Rafael era tres años menor que yo, con menos mundo, aunque conociera un mundo que yo no vislumbraba aún.

Para conocer más sobre Rafael: Web de la Familia Santa Cruz

1956

Búsqueda de su destino

El arte poético me va ganando terreno y el 25 de abril del año 1956, dejo el taller de herrería que había montado en 1953 y me largo por el mundo a encontrar mi destino recitando mis versos, que ya se contaban por algunas centenas de glosas. Mi propio maestro, don Porfirio, era algo ya superado por mí, porque todo lo que había hecho él, era prepararme para competir con otros decimistas que ya no existían y que en el mejor de los casos, como en el de su hermano Carlos, frisaban los ochenta años. Ellos estaban encuadrados en una temática y en una actividad totalmente rural, en lo humano y en lo divino, y yo veía una serie de acontecimientos distintos. Viajé al norte hasta Ecuador, pueblo por pueblo y chichería por chichería. Preguntaba a la gente de los corrillos: “¿Qué están celebrando?” “El cumpleaños de él, la boda de ella o la despedida de aquél...” “Puedo ofrecerle un poema de homenaje?” y dale, bueno...¡Zas! improvisaba un poema. Querían pagarme. “No, de pagar nada”, decía yo. Entonces me invitaban trago, comida... Ocurría que mareado con tanta chicha ya no estaba allí sino en una casa y en otra. De pronto se producían unos pleitos porque a alguien no le había caído bien y es que a donde fuera le cambiaba el sentido al festejo. ¡Qué boda, ni qué cumpleaños! Todo lo distorsionaba Nicomedes. Alguna gente para darse ínfulas de culto decía: “Eso no es de él, yo he escuchado eso y es de Chocano”. Porque el pueblo analfabeto de esa época todo lo que le parecía bueno se lo endilgaba a Chocano. Así que yo pensaba: si creen que es de Chocano, entonces debo ser bueno...

1958:

año de su despegue ( Periodismo, Salazar Bondy, Conjunto Cumanana ...)

Me di cuenta que iba vivir del aplauso. Sin embargo, dada su inestabilidad, sabía que no podría mantenerme como me había mantenido la herrería. Entonces me metí inmediatamente a hacer periodismo. Un hijo de los Miró Quesada dirigía el dominical de El Comercio y le ofrecí un artículo sobre folklore. No tenía nada preparado pero cuando me preguntó sobre qué sería el primer artículo, respondí que sobre la Marinera. Fue heroico. Me costó toda una noche y salió publicado el 1 de junio de 1958, justo cuando cumplía 33 años ('Ensayo sobre la Marinera' PDF).

Sebastián Salazar Bondy me citó a la redacción del diario La Prensa y después de tener una larga conversación conmigo y ver mi libreta de décimas me dijo que iba a escribir un artículo sobre mí, pero que iba a traer cola y generar polémica. Efectivamente, fue lo que ocurrió, pues Sebastián tituló su nota: 'Nicomedes Santa Cruz: poeta natural', ver Hemeroteca año 1958. Inmediatamente le contestó José Durand Flores negando que existiera tal poesía natural (en lo que anduvo acertado, creo yo); también entró al debate Luis Jaime Cisneros. Al año siguiente, Juan Mejía Baca me publicó el primer libro de décimas y le encargó el prólogo a Sebastián, que le corrigió algunas cosas a su polémico artículo con el que, para decir la verdad, yo no estaba de acuerdo. Sebastián me había ayudado presentándome a la intelectualidad de la época y había orientado mis lecturas, pero en esa ocasión discutimos y el libro se quedó sin prólogo. Creo que alguien que entendió muy bien el fenómeno de la décima fue Ciro Alegría, gran amigo mío. Fue él quien presentó mi segundo libro, editado por Studium. Es que Ciro había vivido largo tiempo en Cuba, tierra de decimistas.

En junio de 1958 realiza un programa para la radio llamado 'Romancero de las calles de Lima'. Según contrato: "El compromiso de Nicomedes es para recitar o narrar, escritos sobre las calles de Lima, debiendo además confeccionar los versos de los mismos. La duración de cada escrito no excederá de cinco minutos, constituyendo cada uno de ellos un microprograma radial. Tales programas podrán ser irradiados hasta en número de dos por día, siendo previamente grabados en cinta magnetofónica. Este trabajo será realizado durante tres meses comprendidos desde el 2 de junio al 2 de septiembre inclusive". El 26 de julio de ese año participa en el primer programa comercial de la televisión peruana en el Canal 7 y también en 1958, crea el Conjunto Cumanana

"A partir del año 60 comencé a recorrer la costa, que es el territorio donde había quedado la décima peruana, a fin de recopilar todo el material que me fuera posible. Cuando llegaba a los pueblitos, los octogenarios accedían a cantar sus décimas, pero no faltaba un niño (los niños no se callan esas cosas) que se acercaba para decir: “Ese señor es de Radio Nacional, yo lo escucho”. Y entonces venía la desconfianza y el trovador callaba, creyendo que había ido a robarle su canto. Ahora bien, esto no quiere decir que las décimas no se repitieran y que cada poeta estuviera obligado a ser original; los decimistas analfabetos del siglo XX (he llegado a conocer a algunos) tenían una memoria prodigiosa que les permitía recordar treinta glosas en un solo contrapunto. Échense a pensar lo que significa, teniendo en cuenta que cada glosa la forman cuatro décimas y una cuarteta."